アルコールが体内に与える影響は幅広くはかりしれないものがあります。約300の疾患に影響していると言われ、病名を聞くと「本当のアルコールの影響なのか?」と思ってしまう疾患もあります。アルコールは身近でありながらも自分の体調に大きな影響を与えるものになります。具体的にアルコールを摂取することでどういう影響が出てくるのかについて、数回に分けてご説明していきたいと思っています。

その1 アルコールと肝臓

1)肝臓の働きとアルコールの代謝

肝臓の働きは、栄養分の代謝、解毒、胆汁生成など多岐にわたります。アルコールの分解もその一つです。アルコールは、胃および小腸で吸収され、主に肝臓でアルコール脱水素酵素などにより分解され、悪酔いや頭痛、動悸の原因ともなるアセトアルデヒドに代謝されます。そして、アルデヒド脱水素酵素により、体に害のない酢酸へと分解されます。この酢酸は血液により全身へめぐり、水と二酸化炭素に分解され、汗や尿、呼気中に含まれて外へ排出されます。

このように肝臓は、アルコールを分解(解毒)する働きをもつ重要な臓器であり、過度の飲酒によって最も障害を受けやすいと言われています。

2)アルコール性肝障害の経過

多量のアルコールを長期間飲み続けると、アルコールが分解される過程で作られる中性脂肪が増加し、肝臓に蓄積されていきます。さらに飲酒を続けると、肝臓の細胞に炎症が起こったり、細胞が破壊されて、その隙間に線維状の組織が増殖(線維化)したりすることで、肝臓の働きが衰えてくるようになります(アルコール性肝障害)。

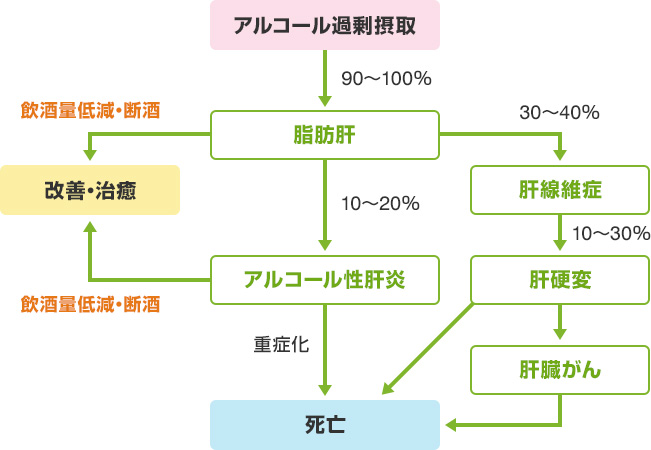

多量の飲酒により「脂肪肝」を発症し、そのまま飲酒を続けると「アルコール性肝炎」、「肝線維症」へと進行し、最終的には「肝硬変」や「肝臓がん」になり、生命をおびやかす危険性があることが知られています。

肝臓は「沈黙の臓器」といわれるように、肝臓の機能が弱っていても、初期の段階では自覚症状がなく、健診などで異常が指摘されることがほとんどです。アルコール性肝障害の早期では、飲酒をやめれば改善する可能性があります。一方、自覚症状があらわれ、病気が進行すると回復が難しい場合が多いため、お酒を飲む方は定期的に検査を行い、異常が認められた場合は、早期から飲酒量を減らしたり、お酒をやめたりすることが重要です。アルコールによる肝障害があるにもかかわらず断酒が難しい場合は、アルコールの専門医療機関を受診しましょう。